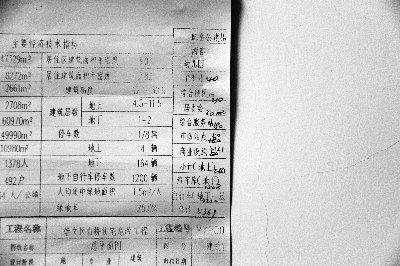

在配套公建中,有居委會等標注 攝/法制晚報記者 毛占宇

法制晚報訊(記者 毛占宇)在東二環(huán)內(nèi)的天嬌園小區(qū)購買底商投資,辦房產(chǎn)證時購房人驚訝地得知,房子中的28平方米,竟然是東城區(qū)東花市南里東區(qū)社區(qū)居委會的定向安置用房,不能辦房產(chǎn)證!

花錢買的房,莫名其妙成了居委會。從2010年7月開始,在天津生活的購房人李剛(化名)為了維權(quán),幾乎每周都要在津京兩地往返3次,先后通過協(xié)商、信訪、訴訟等方式,和開發(fā)商、規(guī)劃委、住建委等“交鋒”。

但時隔3年多,事情還沒有解決。眼見小區(qū)房價漲了近6倍,房子仍然是“部分居委會產(chǎn)權(quán)”。

離奇遭遇

來京投資 天津人東二環(huán)買底商

在天津一家監(jiān)理公司工作,也算是房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士。

2008年初,他見北京樓市火熱,想抓住機會在北京買套房子作為投資。

于是他和家人來到北京,到崇文區(qū)(現(xiàn)東城區(qū))白橋大街附近看天嬌園的房子。

李剛回憶說,天嬌園小區(qū)規(guī)模不大,只有3棟樓,多數(shù)房子是為回遷戶準備的,只有一棟是商品住宅樓,且大多數(shù)房子已售出。

但他認為,天嬌園位于東二環(huán)內(nèi),地理位置優(yōu)越,將來升值空間一定大。

2008年3月,他和母親與開發(fā)商北京天華津政房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽約,共同買房。合同約定,李剛和母親購買天嬌園2號樓某號底商,性質(zhì)為商業(yè)用房,房屋建筑面積72.66平方米,單價每平方米8377.69元,房款一次性付清。

2008年5月底開發(fā)商交房,李剛隨即把房出租。

房管部門告知 房子部分是居委會的

按照合同約定,2010年6月1日前開發(fā)商應(yīng)為購房人辦下產(chǎn)權(quán)證。但過了這個期限,房產(chǎn)證還沒辦下來。

開發(fā)商把辦理房產(chǎn)證事宜委托給一家律師事務(wù)所。有律師致電李剛,房產(chǎn)證辦不下來,他只能自己找開發(fā)商辦。

李剛以為是律所“嫌麻煩”,于是自己帶著買房全套材料去了原崇文區(qū)的房管部門。但房管部門給他的答復(fù)讓他愣住:這套全款買的房子,竟然沒法辦全部面積的產(chǎn)權(quán)證!

李剛說,當時是負責房屋登記管理的一位姓于的科長接待自己。“于科長查詢后告訴我,我買的房,在房管登記系統(tǒng)里被分隔成兩部分。按照原規(guī)劃,底商只有1號至7號,但我的房子被拆分成6號和8號,面積分別是44.66平方米和28平方米。

于科長告訴他,28平方米的8號底商,房屋用途已經(jīng)不是商業(yè)用房,它變成了東城區(qū)東花市南里東區(qū)社區(qū)居委會的定向安置用房。而定向安置用房,不能辦產(chǎn)權(quán)證。

居委會被指知情 但不會來“搶”房

李剛說,由于房屋產(chǎn)權(quán)出現(xiàn)特殊爭議,于科長從系統(tǒng)中把李剛買的房屋進行產(chǎn)權(quán)凍結(jié)。后來,于科長又把開發(fā)商的人叫到房管部門,協(xié)商解決此事。

協(xié)商過程中,天華津政公司的領(lǐng)導(dǎo)一直沒露面,一直讓一位姓孫的工作人員來處理問題。

李剛說,28平方米的8號底商,居委會用房的性質(zhì)已經(jīng)無法改變。孫姓工作人員對他說,開發(fā)商已經(jīng)和居委會達成協(xié)議,不會來和李剛“搶”這28平方米,并且房屋格局也不會有變化,讓李剛“正常住”。

“當時開發(fā)商說,辦房產(chǎn)證的事他們確實無能為力。可以給我補償,或者在天津給我找一套底商。但我沒答應(yīng),我還是想要我買的房子!”李剛說。

李剛告訴記者,之后他繼續(xù)和天華津政公司的法定代表人通電話,商量解決辦法。但過了幾個月,雙方還是沒談攏。

維權(quán)無果

手里沒證據(jù) 起訴市規(guī)劃委失敗

2012年1月,李剛在律師的建議下,以自己和母親的名義到東城法院起訴北京市規(guī)劃委,認為該委向天嬌園開發(fā)商頒發(fā)的規(guī)劃許可證導(dǎo)致自己購買的房屋從72.66平方米縮水到44.66平方米,行政許可事項違法,要求法院予以撤銷。

法院組織了一次庭前談話。北京市規(guī)劃委拿出規(guī)劃圖等材料,稱天嬌園雖然做過規(guī)劃變更,但是針對整棟樓的外形做出的,根本不涉及某些底商從商業(yè)用房變更成定向安置用房的問題。

李剛手里沒有證據(jù)反駁北京市規(guī)劃委的說法。2012年2月10日,他聽從律師的意見,到法院撤訴。

起訴開發(fā)商 一審被判“證沒法辦”

之后,李剛以母親的名義起訴開發(fā)商,要求其繼續(xù)履行合同,為自己辦全部購房面積的產(chǎn)權(quán)證,并承擔逾期辦理房產(chǎn)證的違約金17000余元。

北京天華津政房地產(chǎn)開發(fā)公司未出庭應(yīng)訴。東城法院審理后認為,開發(fā)商確實應(yīng)該為李剛辦理房屋產(chǎn)權(quán)證。但法院向房管部門調(diào)查得知,涉案房屋部分被開發(fā)商變更為居委會,不具備辦理房產(chǎn)證的條件,因此法院無法支持李剛這部分訴訟請求。

2012年11月28日,東城法院只判決開發(fā)商賠償李剛違約金17000余元。李剛不服,提出上訴。

住建委人士:此事系本市首例

起訴開發(fā)商期間,李剛也試圖通過住建委解決問題。他特別想弄清楚,自己花錢買的房子,怎么就變成了居委會用房。

他試圖通過熟人關(guān)系了解真相,輾轉(zhuǎn)托了4個朋友,終于找到一位從北京市住建委退休的干部。李剛希望通過他到北京市住建委查詢相關(guān)檔案文件。

2012年10月,李剛下了火車就帶著材料直奔北京市住建委。

“為了抓緊時間,我走路走了一腦門子汗。但沒想到,托到的這位退休干部,把我?guī)У搅耸凶〗ㄎ男旁L部門。我就這么成了‘上訪戶’。”接受采訪時,李剛笑稱。

他說,北京市住建委信訪部門負責人受理了他的“信訪”,收下買房材料。

兩個月后,李剛再次趕到北京。“那天是2012年12月12日。”李剛對那天記憶猶新,“因為北京那天特別冷,凍得人伸不出手。”

住建委召開了協(xié)調(diào)會議。李剛說,這次他得知,他買的房子其中的28平方米,自始至終就被規(guī)劃成居委會面積,但不知為何,竟然又被開發(fā)商當商品房賣給了自己。

他說,當時,市場處處長、登記中心科長等與會領(lǐng)導(dǎo)都對他表示同情,說這是北京首例。但最后,解決方案沒定下來。

住建委回函 建議司法途徑解決

2013年2月25日,北京市住建委回函:“目前,我委正與市規(guī)劃委積極溝通,并協(xié)調(diào)開發(fā)企業(yè)妥善處理信訪訴求。”

但又是兩個月過去,事情沒了下文。2013年4月23日,李剛再次書面投訴。

2013年6月24日,北京市住建委第二次回函:“經(jīng)查,北京天華津政房地產(chǎn)開發(fā)有限公司申報的房屋用途符合《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》許可內(nèi)容,信訪人反映的購房用途問題,建議與開發(fā)單位通過司法途徑解決。”

這個回復(fù)與李剛的訴求相差甚遠。

二審宣判 法院建議告住建委

收到信訪回復(fù)的4天前,起訴開發(fā)商的案子二審宣判。二審期間,開發(fā)商仍未出庭應(yīng)訴。

二中院審理后認為,涉案房屋的部分性質(zhì)屬于定向用房,該事實尚未發(fā)生變更,所以,要求開發(fā)商辦產(chǎn)權(quán)證的訴訟請求,條件不成就,法院暫不支持。

最終,二中院駁回上訴,維持原判。李剛說,法官建議他打行政官司,起訴北京市住建委。

2013年7月4日,李剛又來到北京。“我都記不清這是我第幾次為這事來北京了。”李剛說,他只記得那天是“處長接待日”,奔波匆忙再加上緊張,他一直用脫下來的衣服擦汗。

李剛說,當時北京市住建委市場處處長答復(fù),這個事涉及諸多部門,一個市場處解決不了,需要多方協(xié)調(diào),決定指派專人處理。

從2010年7月到現(xiàn)在,李剛幾乎每周都要在北京和天津兩地往返3次。

他苦笑著說:“北京的地鐵,我比有些北京人都熟悉。”

3年多的奔波里,李剛找過開發(fā)商,也找過規(guī)劃委、住建委等各個政府部門,所有的話只圍繞一句展開:我家花錢買的房子,怎么就變成居委會了,它憑什么是居委會?

“現(xiàn)在,市住建委又說,讓我找開發(fā)商自行解決,法院都找不到開發(fā)商,我去哪兒找人?”接受采訪時,李剛無奈地說。

近日,李剛又收到北京市信訪辦的延期通知書,稱事情正在調(diào)查,讓他耐心等待。

“這是我讓律師給北京市信訪辦提交信訪函后,收到的第二份延期通知書。真的不知道要等到什么時候。”他無奈地說。

今年9月,李剛陪著懷孕的妻子赴美,迎接孩子的降生。

在美國這段時間,他晚上睡不了幾個小時。他得想著打越洋電話,給北京市住建委負責處理這件事的工作人員打電話詢問進展。

“北京時間9點來鐘,是美國當?shù)氐陌恚蝗绻诒本⿻r間下午聯(lián)系事情,就得深夜起床。每次打電話都得算好時差,很辛苦。我特別期盼電話那頭給我一個好消息,但是……”說到這里李剛嘆了口氣。

盡管北京市住建委負責處理此事的工作人員承認,住建委在這件事上有責任,但如今,開發(fā)商找不著了,其他政府部門也都說不清,為什么業(yè)主買來的房子會成為居委會?它背后的隱情是什么?

一位房地產(chǎn)業(yè)高管根據(jù)多年業(yè)內(nèi)經(jīng)驗分析說,建設(shè)居委會是小區(qū)開發(fā)商法定義務(wù),把配套公建面積當做商品房出售,很可能是經(jīng)濟利益驅(qū)使,容易發(fā)生在資金不足的小型開發(fā)商身上。

而北京市規(guī)劃設(shè)計院制定的規(guī)劃總平圖上只標注居委會面積,不標注具體位置,也給開發(fā)商留下可鉆的空子。

公網(wǎng)安備:35080202050800號 備案號:閩ICP備18888888號

公網(wǎng)安備:35080202050800號 備案號:閩ICP備18888888號